マリでは、農業が国民生活や経済の安定に重要な役割を果たしており、雑穀、米、メイズ(トウモロコシ)、綿花など、多種多様な作物が栽培されている一方で、干ばつ、土壌劣化、気候変動など、数多くの課題に直面しています。ほとんどの農地は天水に依存して耕作されているため、気候変動の影響を受けやすいという問題もあります。食料安全保障を確保しながら、このような課題に対処しつつ農家自身の強靭さも促進するためには、農業分野での開発イニシアティブと持続可能な実践が不可欠です。

1996年6月、笹川アフリカ協会(SAA:現ササカワ・アフリカ財団)は日本財団の支援を受け、Sasakawa Global 2000(通称SG2000)という名称のプログラムをマリで始動させました。他国のプログラムと同様、マリも現地農業省と交わした覚書に基づいて、国家農業局(Direction Nationale de l'Agriculture)との密接な協力関係の下で活動が進められてきました。

1996~2004年

SG2000マリの始動当初は主に作物の生産性と収量の向上に重点を置いていました。主な活動分野は以下の4点です。

1)土壌品質の改善と回復

2)生産テスト圃場(Production Test Plots)を通じた作物強化技術のデモンストレーション

3)農村部で貯蓄貸付組合を設立するなど貯蓄スキームの開発

4)国内外の研究機関および民間部門とのパートナーシップの構築

2005~2008年

農作物の生産性向上に関する技術や知識が農家に定着し始め、活動地域の対象作物の収量が増加しましたが、これにより今度は収量の増加を利益に繋げるため、農家をマーケットに結びつける必要が出てきました。そこで進められたのが農家組織のための農産物市場の発展を目的とした「Nietak@ne」イニシアティブです。 SG2000マリが設置したNietak@ne研修センターは、穀物の乾燥・貯蔵庫や養鶏スペース、事務所やワークショップ用施設などが備えられ、農村の開発拠点として機能するようになりました。なかでも、SG2000マリ事業における高たんぱくメイズ(Quality Protein Maize:QPM)、ネリカ米、そして収穫後処理&農作物加工といった3領域の普及拠点として活用されたほか、農業投入資材へのアクセス促進や、生産から販売まで一貫した技術支援の提供、モニタリング・評価等、SG2000マリの事業推進において、重要な役割を果たしました。

2009~2011年

SAAの戦略計画の再構築と策定(Strategic Plan 2012-2016)が行われたこの時期、SG2000マリは農業省と共催し、全国種子フェアを成功させました。この催しはその後定着し、現在では農業省の後援で毎年開催されています。

2012~2016年

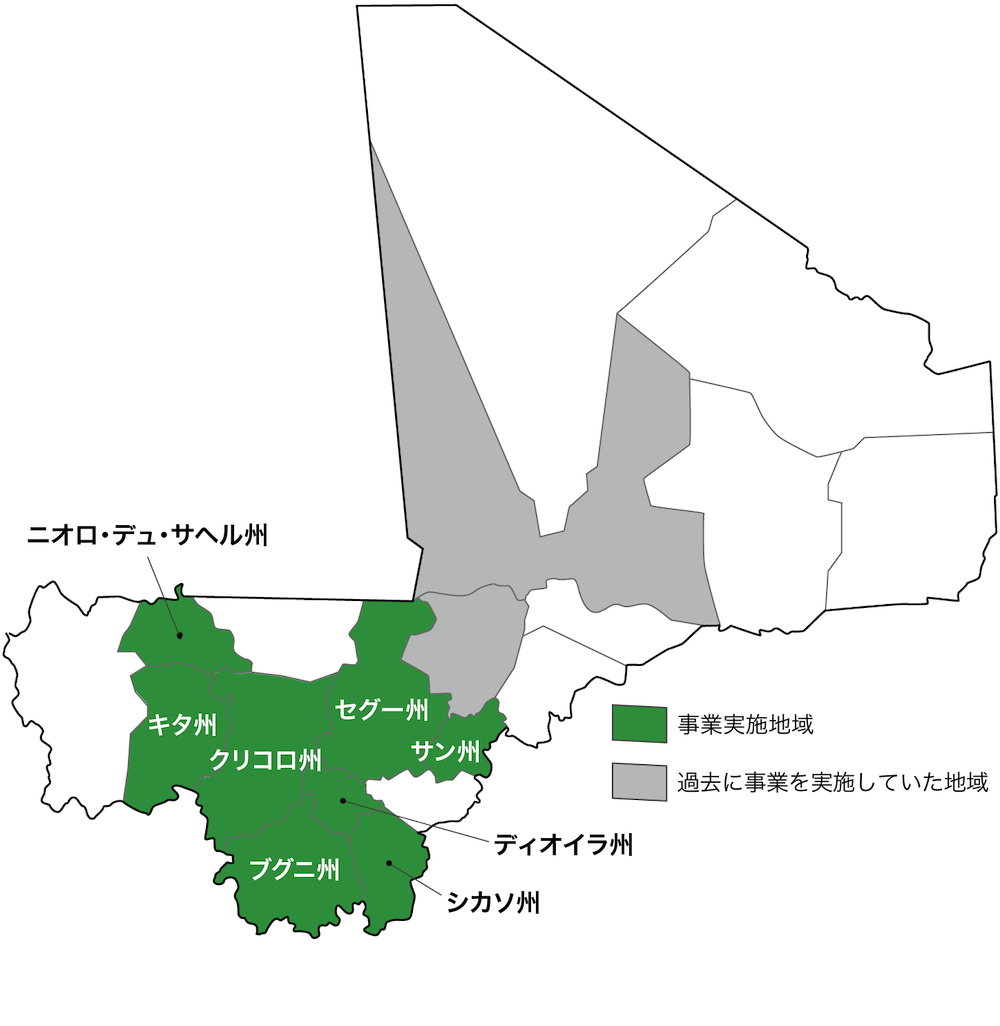

刷新された戦略計画(Strategic Plan 2012-2016)では、食料安全保障に焦点を当てると同時に、マリの主要な農業開発政策である農業オリエンテーション法(d'Orientation Agricole)と農業開発政策(Agriculture Development Policy 2013)に沿った目標を掲げました。作物の生産性は引き続き優先課題とされましたが、同時にマリの小規模農家を経済的に豊かにするという観点から、収穫後管理や農産物加工、市場との連携といった側面も重視されるようになりました。この時実施アプローチの中心となったのは、Nietak@neイニシアティブに沿った収穫後処理・取引センター(Post-Harvest and Trade Centers)構想でした。農家との協力のもと、農家主体の組織を収穫後処理・取引センターとして設立し、SG2000マリは投入資材の供給から収穫後処理、貯蔵、農産物加工、農産物の販売まで、幅広いサービスを提供しました。同センターは、生産、収穫後管理、加工、マーケティングの強化を目的とするだけでなく、コミュニティレベルでの雇用機会の創出も期待されました。同戦略計画は、カイ州(現キタ州およびニオロ・デュ・サヘル州)、クリコロ州、シカソ州、セグー州内の全12地区で実施されました。

2020年~

SG2000マリは5カ年戦略(2021~2025)始動させ、名称も「SAAマリ」として改めることとなりました。同戦略には、アフリカにおける農業の課題、特に慢性的な土壌劣化と気候変動に対処するための総合的なアプローチが取り入れられており、環境再生型農業、栄養に配慮した農業、市場志向型農業を主要な柱として、持続可能で強靭なフードシステムの構築を目指しています。長期的な農業の持続可能性を確保するために、環境問題に取り組み、変化する気候条件に適応することが極めて重要となります。